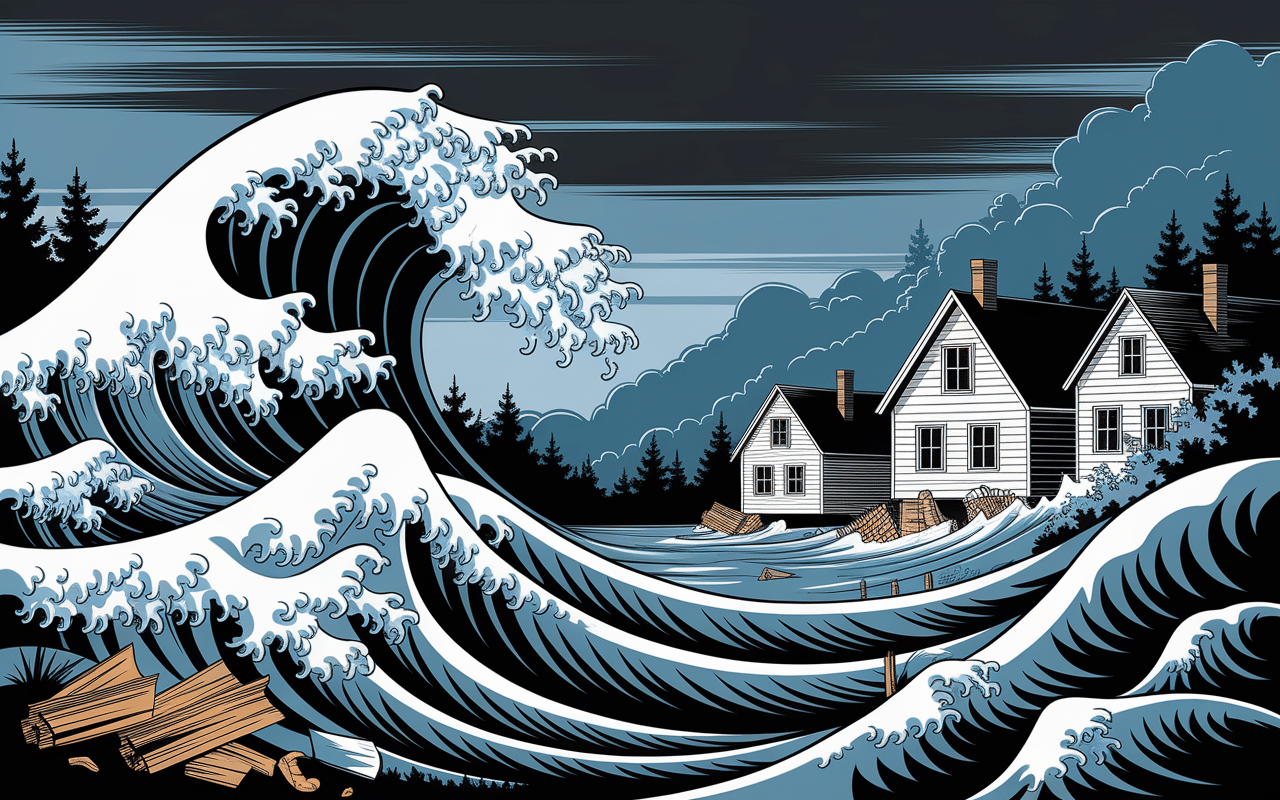

Le barrage de Malpasset demeure l’une des catastrophes industrielles les plus marquantes de l’histoire française. Le 2 décembre 1959, cet ouvrage hydraulique situé dans le Var s’effondrait brutalement, libérant 50 millions de mètres cubes d’eau sur la ville de Fréjus et causant la mort de 423 personnes. Cette tragédie a profondément transformé la réglementation française sur la sécurité des barrages et reste aujourd’hui un lieu de mémoire incontournable dans la région.

Retour sur la catastrophe du barrage de Malpasset

La rupture du barrage de Malpasset constitue un tournant majeur dans l’histoire de la sécurité hydraulique en France. Cet événement dramatique continue d’interroger les experts sur les défaillances techniques et humaines qui ont conduit à cette catastrophe.

Quels événements ont mené à la rupture du barrage de Malpasset en 1959 ?

La catastrophe résulte d’une combinaison fatale de facteurs météorologiques et techniques. Entre le 19 novembre et le 2 décembre 1959, des précipitations exceptionnelles s’abattent sur le massif de l’Estérel, déversant près de 200 millimètres d’eau en quelques jours. Le niveau du réservoir monte rapidement, atteignant sa cote maximale.

Le barrage de Malpasset, construit entre 1952 et 1954, présentait des faiblesses structurelles méconnues à l’époque. L’ouvrage en voûte mince de 66 mètres de hauteur reposait sur un terrain géologiquement instable, avec la présence de failles dans le gneiss de la rive gauche. À 21h13 précises, le barrage cède brutalement, libérant instantanément l’intégralité de sa retenue.

Quel fut le bilan humain et matériel de l’accident de Malpasset ?

La vague de 40 mètres de hauteur déferle sur la vallée du Reyran à une vitesse de 70 km/h, atteignant Fréjus en seulement 20 minutes. Le bilan humain est dramatique :

| Secteur touché | Nombre de victimes | Dégâts matériels |

|---|---|---|

| Quartier de la Bouverie | 159 morts | 155 maisons détruites |

| Camp militaire | 21 morts | Casernes ravagées |

| Centre-ville de Fréjus | 243 morts | 421 bâtiments endommagés |

Au total, 423 personnes perdent la vie, dont de nombreux enfants. Les dégâts matériels sont considérables : plus de 8 000 sinistrés, 500 véhicules emportés et des infrastructures détruites sur plusieurs kilomètres. La reconstruction de Fréjus prendra plusieurs années.

Comment le souvenir du barrage de Malpasset est-il entretenu aujourd’hui ?

La mémoire de la tragédie perdure grâce à plusieurs initiatives. Le Mémorial de Malpasset, inauguré en 2009, rend hommage aux victimes à travers une stèle comportant tous les noms des disparus. Chaque 2 décembre, une cérémonie commémorative rassemble familles, élus et habitants dans le recueillement.

Des panneaux pédagogiques jalonnent désormais le sentier menant aux ruines, expliquant les causes de la catastrophe et ses enseignements. L’association Mémoire de Malpasset œuvre activement pour transmettre ce patrimoine tragique aux nouvelles générations.

Comprendre la construction et les faiblesses du barrage

L’analyse technique de l’ouvrage révèle les défaillances qui ont conduit à la rupture. Ces éléments ont profondément modifié les standards de construction des barrages en France.

Quels choix techniques ont été faits lors de la construction du barrage ?

Le barrage de Malpasset adoptait une conception en voûte mince, technique innovante pour l’époque mais particulièrement exigeante. Cette architecture transmet les poussées de l’eau vers les rives rocheuses, nécessitant un ancrage parfait dans le terrain.

L’ingénieur André Coyne, concepteur de l’ouvrage, avait opté pour cette solution économique et esthétique. Le barrage ne mesurait que 1,5 mètre d’épaisseur à la base pour 66 mètres de hauteur. Cette finesse extrême exigeait une parfaite connaissance géologique du site, malheureusement insuffisante lors des études préliminaires.

Les précipitations étaient-elles à l’origine unique de la catastrophe ?

Les expertises post-accident démontrent que les pluies diluviennes ne constituent qu’un facteur déclenchant. Les véritables causes résident dans les faiblesses géologiques du site :

- Présence de failles dans le gneiss de la rive gauche, non détectées lors des sondages

- Infiltrations d’eau sous pression dans ces fractures rocheuses

- Sous-estimation de la résistance au glissement du terrain d’appui

- Techniques d’investigation géologique limitées dans les années 1950

L’enquête judiciaire révèle que le barrage aurait pu résister aux précipitations si l’ancrage avait été réalisé sur un terrain sain. Cette découverte bouleverse les pratiques d’étude géotechnique en France.

Héritage, enseignements et visites sur le site aujourd’hui

La tragédie de Malpasset marque un tournant décisif dans la politique française de sécurité des ouvrages hydrauliques. Le site conserve aujourd’hui une forte dimension pédagogique et mémorielle.

En quoi la tragédie de Malpasset a-t-elle transformé la gestion des barrages en France ?

L’accident provoque une révolution réglementaire majeure. Dès 1960, la création du Comité Technique Permanent des Barrages (CTPB) instaure un contrôle étatique strict sur tous les projets d’ouvrages hydrauliques. Cette instance examine désormais obligatoirement la conception, la construction et l’exploitation de chaque barrage.

Les nouvelles exigences comprennent des études géologiques approfondies, des calculs de stabilité renforcés et une surveillance permanente des ouvrages en service. Le décret de 2007 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques s’inspire directement des enseignements de Malpasset, imposant des visites techniques périodiques et des études de dangers actualisées.

Parcours de randonnée, que peut-on voir sur place aujourd’hui ?

Le site des ruines du barrage de Malpasset se découvre par un sentier de randonnée de 6 kilomètres au départ de Fréjus. Le parcours, balisé en jaune, serpente dans la vallée du Reyran à travers une végétation méditerranéenne reconstituée.

Les vestiges impressionnants de l’ouvrage émergent du lit de la rivière : blocs de béton de plusieurs tonnes, armatures tordues et culées encore ancrées dans la roche. Un belvédère aménagé offre une vue d’ensemble sur les ruines et permet de mesurer l’ampleur de la destruction. Le site conserve une atmosphère saisissante, entre beauté naturelle et mémoire tragique.

Pourquoi le barrage de Malpasset reste-t-il un symbole fort dans la région du Var ?

Malpasset transcende le simple accident industriel pour devenir un symbole de résilience collective. La tragédie a marqué plusieurs générations de Fréjusiens, créant une identité commune forgée par l’épreuve. Les témoignages des survivants, transmis dans les écoles et associations, maintiennent vivante cette mémoire douloureuse.

Au-delà de l’aspect mémoriel, le site illustre parfaitement les enjeux contemporains de gestion des risques naturels et technologiques. Face au réchauffement climatique et à l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, l’exemple de Malpasset rappelle l’importance cruciale de la prévention et de la surveillance des infrastructures. Cette leçon d’humilité face aux forces de la nature résonne particulièrement dans une région méditerranéenne exposée aux risques d’inondation.

- Bureau d’études structure à Lyon : comment choisir le bon partenaire pour vos projets - 19 novembre 2025

- Puits d’infiltration eaux pluviales : tout ce que vous devez savoir pour bien choisir - 18 novembre 2025

- Lac du Vieux Emosson : une merveille sauvage entre histoire et panorama - 18 novembre 2025