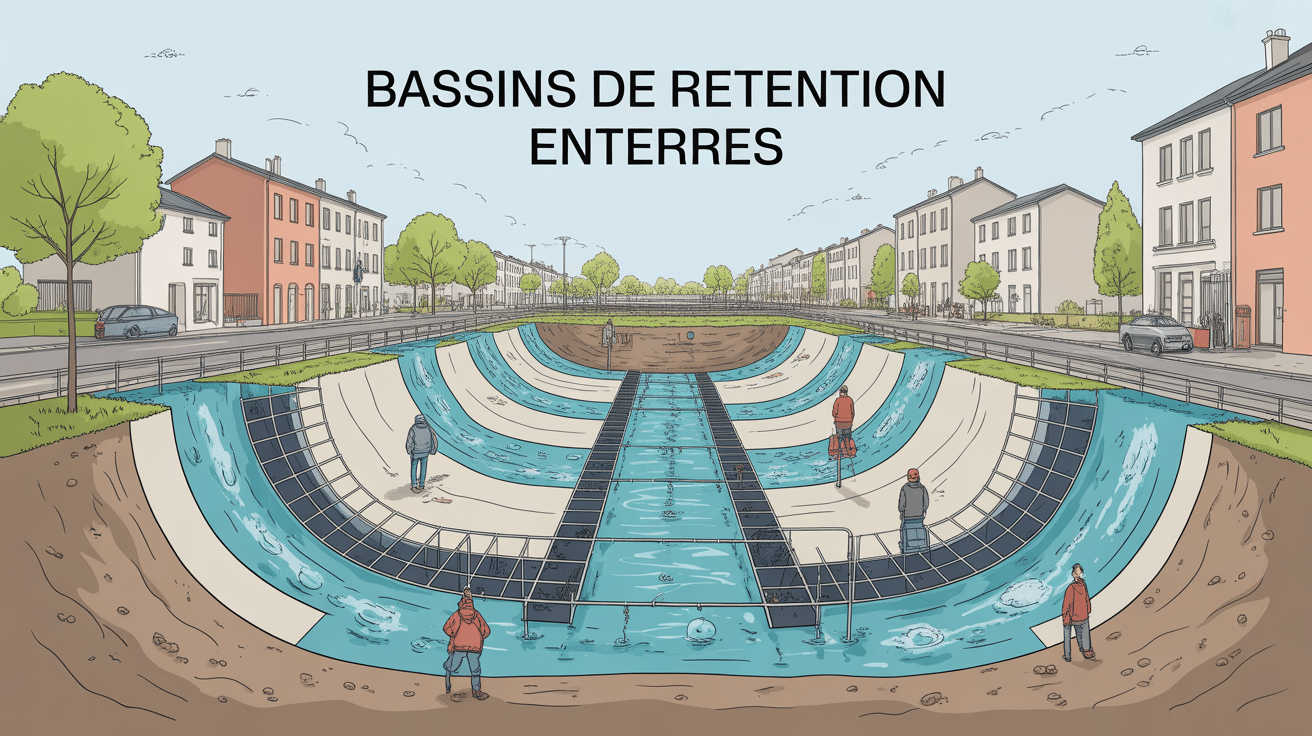

Les bassins de rétention enterrés représentent une solution technique incontournable pour la gestion moderne des eaux pluviales. Ces dispositifs souterrains permettent de collecter, stocker temporairement et évacuer progressivement les eaux de ruissellement, offrant ainsi une protection efficace contre les inondations tout en préservant l’espace de surface. Leur conception enterrée les rend particulièrement adaptés aux zones urbaines denses où chaque mètre carré compte.

Bien cerner l’utilité d’un bassin de rétention enterré et ses enjeux

L’installation d’un bassin de rétention enterré répond à des besoins croissants de maîtrise des eaux pluviales dans un contexte d’urbanisation intensive. Ces équipements constituent une réponse technique aux défis environnementaux et réglementaires actuels.

Comment fonctionne un bassin de rétention enterré pour les eaux pluviales ?

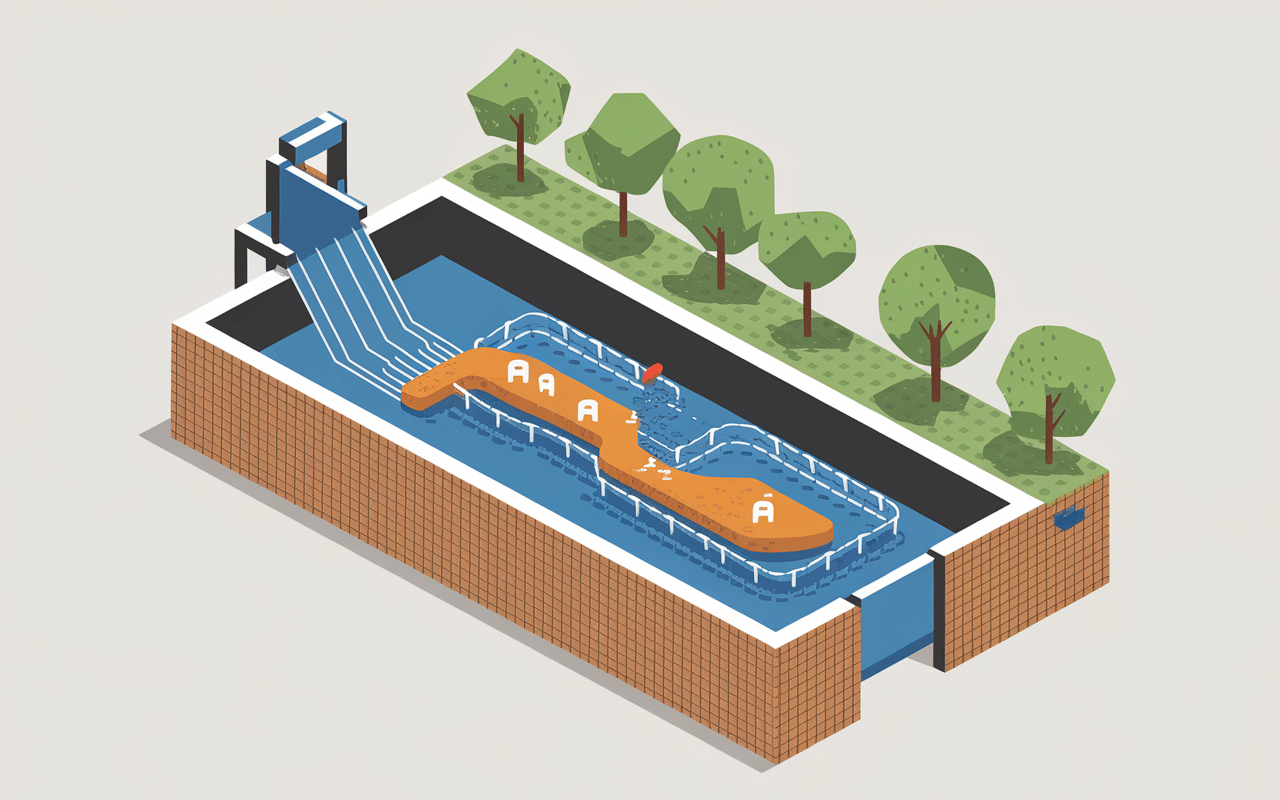

Le principe de fonctionnement repose sur trois phases distinctes. Lors d’un épisode pluvieux, les eaux de ruissellement sont acheminées vers le bassin via un réseau de canalisations et de grilles de collecte. Le stockage temporaire s’effectue dans des structures modulaires en polypropylène ou en béton préfabriqué, offrant un volume de rétention calculé selon les caractéristiques du bassin versant.

La restitution contrôlée s’opère grâce à un régulateur de débit qui limite le volume évacué vers le réseau public ou le milieu naturel. Ce système permet de respecter les débits de fuite imposés par les autorités locales, généralement compris entre 2 et 10 litres par seconde et par hectare imperméabilisé.

Quels avantages offre une solution enterrée pour les projets urbains ou résidentiels ?

L’optimisation de l’espace constitue le premier atout des bassins enterrés. Une fois l’installation terminée, la surface peut accueillir des parkings, espaces verts ou constructions, contrairement aux bassins à ciel ouvert qui mobilisent définitivement le terrain.

L’intégration paysagère se révèle parfaite puisque seuls les regards de visite restent visibles en surface. Cette discrétion s’accompagne d’une protection naturelle contre le vandalisme et les pollutions accidentelles. La dépollution par décantation s’opère efficacement dans l’environnement confiné du bassin, permettant aux particules solides de se déposer avant évacuation.

Les différentes applications d’un bassin de rétention enterré en milieu urbain

Les zones commerciales et industrielles représentent des applications privilégiées, avec des surfaces imperméabilisées importantes générant des volumes de ruissellement conséquents. Un parking de 5000 m² nécessite par exemple un bassin de 150 à 250 m³ selon la pluviométrie locale.

Les lotissements résidentiels intègrent de plus en plus ces dispositifs pour respecter la réglementation sur le débit de fuite. Les établissements publics comme les écoles ou hôpitaux utilisent également cette solution pour protéger leurs infrastructures sensibles.

Les étapes clés de conception et d’installation d’un bassin enterré

La réussite d’un projet de bassin de rétention enterré nécessite une approche méthodique intégrant les contraintes techniques, réglementaires et environnementales du site d’implantation.

Quels paramètres techniques prendre en compte dès l’étude de faisabilité ?

L’analyse hydrogéologique constitue le préalable indispensable. La perméabilité du sol détermine le type de structure à installer : bassin étanche en zone perméable ou avec infiltration en terrain favorable. Les essais de perméabilité permettent de mesurer le coefficient d’infiltration, généralement compris entre 10⁻⁶ et 10⁻³ m/s selon la nature géologique.

| Type de sol | Perméabilité (m/s) | Solution recommandée |

|---|---|---|

| Argile | 10⁻⁹ à 10⁻⁷ | Bassin étanche |

| Sable fin | 10⁻⁵ à 10⁻⁴ | Bassin avec infiltration |

| Graviers | 10⁻³ à 10⁻² | Tranchée drainante |

Le dimensionnement hydraulique s’appuie sur les données pluviométriques locales et la surface du bassin versant. Pour une pluie décennale en région parisienne (42 mm en 24h), il faut prévoir environ 30 litres de stockage par mètre carré imperméabilisé.

Les principaux matériaux et équipements à privilégier pour une installation durable

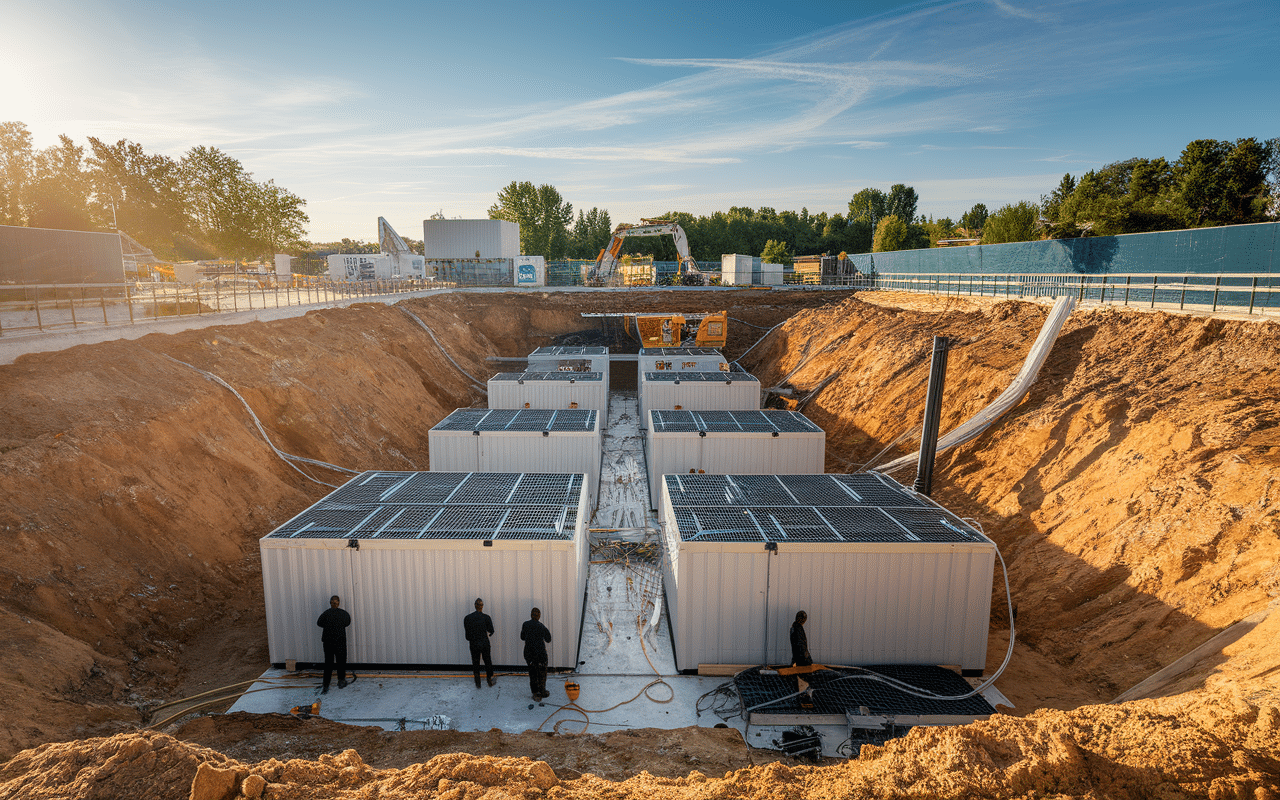

Les structures modulaires en polypropylène offrent une résistance mécanique élevée (jusqu’à 60 tonnes/m²) et une longévité supérieure à 50 ans. Ces modules alvéolaires procurent un taux de vide de 95%, optimisant le volume utile dans l’emprise disponible.

L’équipement du bassin comprend obligatoirement un système de régulation composé d’un orifice calibré ou d’un déversoir. Un dispositif de by-pass permet l’évacuation directe en cas de surcharge exceptionnelle. Les regards de visite facilitent l’inspection et la maintenance, avec un espacement maximal de 50 mètres selon les recommandations techniques.

Quelles démarches administratives sont nécessaires avant de débuter les travaux ?

La déclaration préalable s’impose pour les bassins de plus de 20 m³ ou profonds de plus de 2 mètres. En zone urbaine, le permis d’aménager devient obligatoire pour les projets d’envergure modifiant significativement le relief ou l’écoulement des eaux.

La consultation des services techniques municipaux permet de valider la compatibilité avec les réseaux existants et les contraintes d’urbanisme. L’accord du gestionnaire du réseau public s’avère indispensable pour tout raccordement, notamment concernant le débit de rejet autorisé.

Entretien, surveillance et optimisation du bassin de rétention enterré

La pérennité et l’efficacité d’un bassin de rétention enterré dépendent directement de la qualité de son entretien et de la surveillance de son fonctionnement dans le temps.

À quelle fréquence faut-il contrôler et nettoyer un bassin de rétention enterré ?

Un contrôle visuel semestriel permet de vérifier l’état des regards, grilles et systèmes de régulation. Cette inspection révèle les éventuels dysfonctionnements : obstructions, dégradations ou accumulations anormales de débris.

Le curage annuel élimine les sédiments déposés au fond du bassin. En zone urbaine dense, cette fréquence peut s’intensifier à cause des pollutions particulaires importantes. Un bassin mal entretenu perd jusqu’à 30% de sa capacité en trois ans, compromettant sa fonction de protection.

Que faire en cas de dysfonctionnement ou de saturation du dispositif enterré ?

Les signes de saturation incluent des remontées d’eau en surface, des odeurs ou des débordements récurrents lors de pluies modérées. Un diagnostic hydraulique identifie l’origine du problème : colmatage des systèmes filtrants, sous-dimensionnement initial ou évolution du bassin versant.

Les solutions correctives varient selon la cause identifiée. L’installation d’un système d’alerte connecté permet une intervention rapide en cas de niveau critique. Le renforcement de la capacité par ajout de modules complémentaires reste possible si l’emprise le permet.

Optimiser la gestion des eaux pluviales grâce aux innovations récentes dans les bassins enterrés

Les systèmes de télésurveillance révolutionnent la maintenance préventive. Des capteurs de niveau et de débit transmettent en temps réel les données de fonctionnement, permettant d’anticiper les interventions et d’optimiser les cycles de vidange.

Les nouveaux matériaux composites offrent une résistance accrue aux charges lourdes tout en réduisant l’emprise nécessaire. L’intégration de dispositifs de prétraitement comme les séparateurs à hydrocarbures améliore la qualité des rejets et prolonge la durée de vie des installations.

L’évolution réglementaire vers une gestion intégrée des eaux pluviales encourage le développement de solutions hybrides associant rétention, infiltration et valorisation. Ces approches globales optimisent l’efficacité environnementale tout en maîtrisant les coûts d’investissement et d’exploitation.

- Bureau d’études structure à Lyon : comment choisir le bon partenaire pour vos projets - 19 novembre 2025

- Puits d’infiltration eaux pluviales : tout ce que vous devez savoir pour bien choisir - 18 novembre 2025

- Lac du Vieux Emosson : une merveille sauvage entre histoire et panorama - 18 novembre 2025