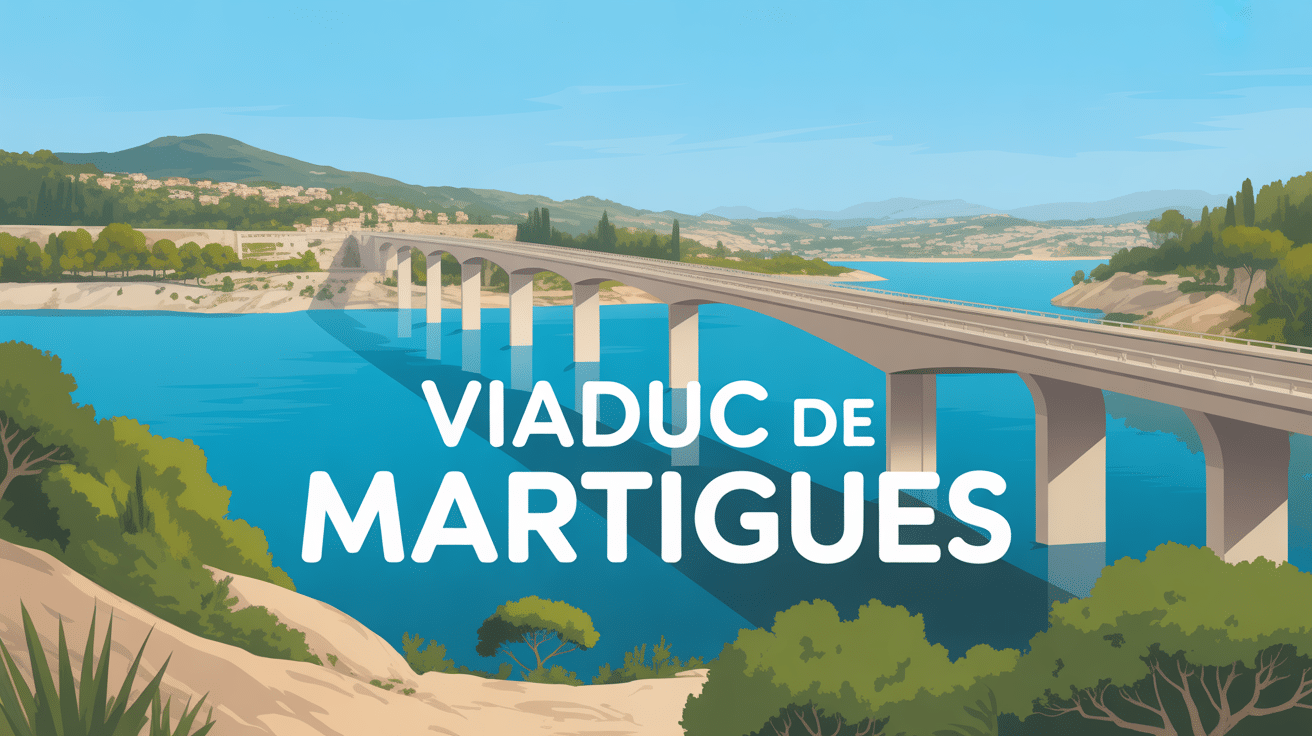

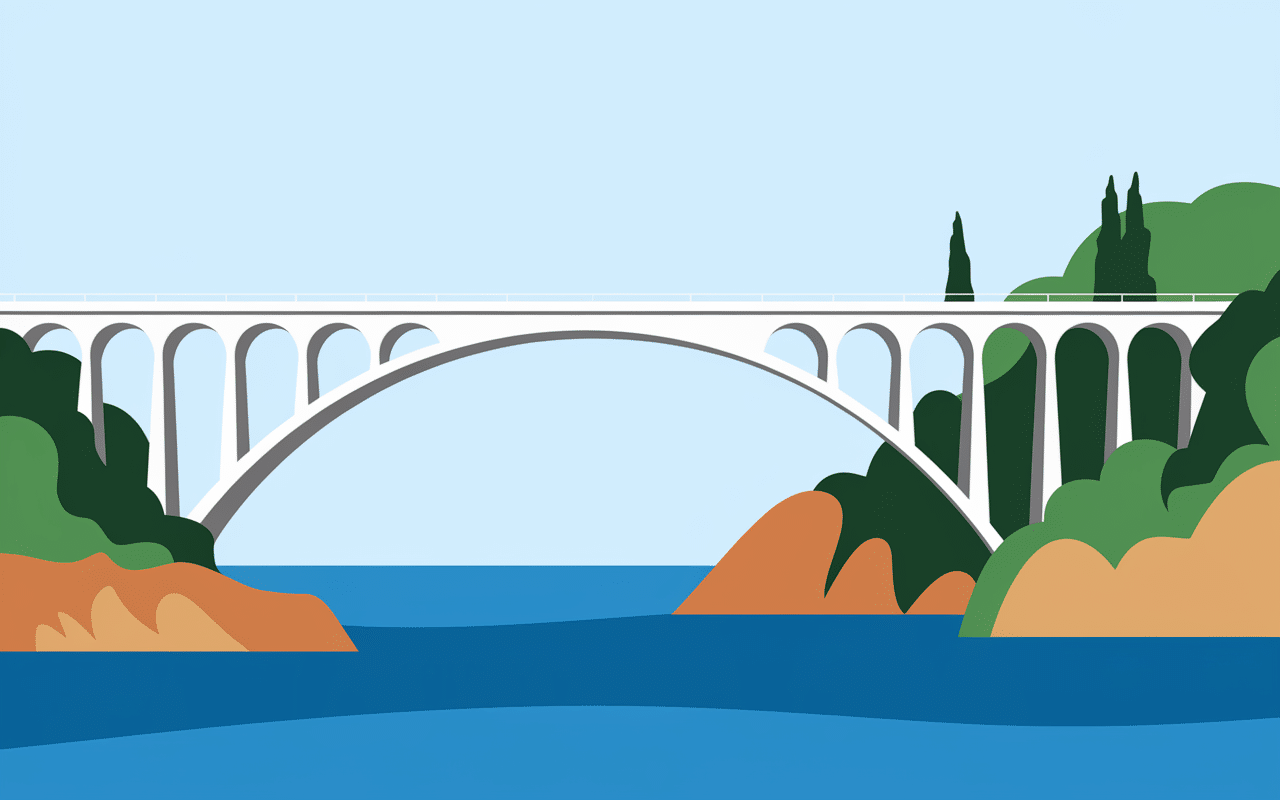

Le viaduc de Martigues constitue l’un des ouvrages d’art les plus remarquables de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Inauguré en 1972, ce pont emblématique de 900 mètres enjambe majestueusement l’étang de Berre, reliant le centre-ville de Martigues à la célèbre route de la Côte Bleue. Bien plus qu’un simple passage routier, il représente un véritable symbole architectural et un élément incontournable du paysage provençal. Ce guide complet vous dévoile l’histoire fascinante, les prouesses techniques et l’impact culturel de cet ouvrage exceptionnel qui continue de marquer l’identité de la « Venise provençale ».

Un ouvrage emblématique sur la Côte Bleue

Dominant l’étang de Berre de ses 40 mètres de hauteur, le viaduc de Martigues s’impose comme une prouesse architecturale remarquable. Sa silhouette élancée se détache dans le paysage méditerranéen et offre un spectacle saisissant aux visiteurs qui découvrent la région.

Comment le viaduc de Martigues est-il devenu un symbole local incontournable ?

Depuis son inauguration le 15 octobre 1972, le viaduc de Martigues a révolutionné la géographie urbaine de la ville. Cette infrastructure stratégique relie désormais en quelques minutes le quartier de l’Île au secteur de Ferrières, évitant un détour de plusieurs kilomètres par le centre historique. Les Martégaux ont rapidement adopté cet ouvrage qui facilite leurs déplacements quotidiens vers Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et Marseille.

L’impact visuel du viaduc transforme également l’identité de Martigues. Visible depuis les collines environnantes et même depuis certains quartiers de Marseille par temps clair, il constitue un repère géographique majeur pour toute la métropole Aix-Marseille-Provence.

L’architecture du viaduc de Martigues est-elle si spectaculaire qu’on le dit ?

Les dimensions du viaduc impressionnent par leur ampleur : 890 mètres de longueur totale répartis sur 19 travées, avec une travée centrale de 144 mètres franchissant le chenal de navigation. La structure en béton précontraint s’élève à 40 mètres au-dessus des eaux de l’étang de Berre.

| Caractéristique | Mesure |

|---|---|

| Longueur totale | 890 mètres |

| Hauteur maximale | 40 mètres |

| Travée principale | 144 mètres |

| Nombre de piles | 18 piles |

| Largeur du tablier | 12 mètres |

L’esthétique épurée du viaduc reflète l’architecture fonctionnaliste des années 1970. Ses lignes droites et sa structure apparente en font un exemple représentatif de l’ingénierie française de cette période, alliant performance technique et intégration paysagère.

Histoire et anecdotes autour de sa construction

La genèse du viaduc de Martigues s’inscrit dans la politique d’aménagement du territoire des Trente Glorieuses. Le développement industriel de la zone de Fos-sur-Mer et l’essor touristique de la Côte Bleue nécessitaient une liaison directe et moderne.

Quels défis techniques les ingénieurs ont-ils dû relever à Martigues ?

Les contraintes techniques étaient considérables : franchir l’étang de Berre tout en préservant la navigation, résister aux vents violents du mistral et construire dans un environnement maritime hostile. Les ingénieurs de l’entreprise Campenon Bernard ont développé des solutions innovantes pour l’époque.

La construction des fondations sous-marines représentait le défi majeur. Les piles reposent sur des pieux forés à 25 mètres de profondeur dans les sédiments de l’étang. Les équipes utilisaient des caissons étanches et des techniques de bétonnage sous l’eau, alors révolutionnaires pour un ouvrage de cette envergure.

Le franchissement de la passe de navigation imposait une contrainte supplémentaire : maintenir un tirant d’air de 30 mètres pour permettre le passage des navires vers les installations portuaires de Lavéra.

Une fierté locale racontée à travers petites histoires et grands chiffres

Les travaux mobilisèrent près de 300 ouvriers pendant trois années, de 1969 à 1972. Le chantier représentait un investissement de 45 millions de francs, soit environ 50 millions d’euros actuels. Cette somme considérable témoignait de l’ambition régionale pour cet équipement structurant.

Une anecdote locale raconte que les habitants du quartier de Ferrières organisaient des « soirées viaduc » pour observer l’avancement des travaux. Certains riverains tenaient même un carnet de bord photographique, documentant jour après jour la progression de « leur » pont vers l’autre rive.

L’inauguration officielle rassembla plus de 5 000 personnes, un événement sans précédent pour Martigues. Le maire de l’époque, Lucien Degoy, déclara que ce viaduc « ouvrait Martigues sur son avenir méditerranéen ».

Impact sur la ville de Martigues et la vie locale

L’arrivée du viaduc a profondément modifié la dynamique urbaine et économique de Martigues. Cet équipement structurant facilite les flux de population et contribue au rayonnement touristique de la ville.

Pourquoi le viaduc de Martigues joue-t-il un rôle clé pour la circulation ?

Le viaduc supporte aujourd’hui un trafic quotidien de près de 25 000 véhicules, particulièrement dense en période estivale. Sans cette infrastructure, les automobilistes devraient contourner l’étang par Châteauneuf-les-Martigues, ajoutant 15 kilomètres et 20 minutes de trajet.

Cette liaison directe favorise les échanges économiques entre Martigues et la métropole marseillaise. Les entreprises du secteur pétrochimique de Lavéra bénéficient d’un accès facilité vers l’autoroute A55, optimisant leurs flux logistiques.

Pour les habitants de la Côte Bleue, le viaduc constitue la porte d’entrée naturelle vers les services administratifs, commerciaux et médicaux de Martigues. Cette accessibilité renforcée contribue à l’attractivité résidentielle des communes littorales.

Le viaduc de Martigues attire-t-il des visiteurs ou des passionnés d’architecture ?

Le viaduc suscite l’intérêt de différents publics : ingénieurs en visite d’étude, photographes en quête de perspectives originales, et touristes découvrant la région. Les guides touristiques de Provence mentionnent systématiquement ce « pont spectaculaire » parmi les curiosités locales.

Les passionnés d’ouvrages d’art apprécient particulièrement la pureté des lignes et l’intégration paysagère réussie. Le viaduc figure régulièrement dans les publications spécialisées consacrées à l’architecture du XXe siècle en France.

Certains voyageurs organisent même leur itinéraire pour emprunter cette voie panoramique offrant une vue plongeante sur l’étang de Berre et les installations industrielles de Fos-sur-Mer.

Venir, observer et profiter du viaduc aujourd’hui

Au-delà de sa fonction de transport, le viaduc de Martigues offre de multiples possibilités de découverte et d’observation. Plusieurs sites d’observation permettent d’apprécier cet ouvrage sous différents angles.

Où se placer pour profiter des plus belles vues sur le viaduc de Martigues ?

Le belvédère du parc de Figuerolles constitue le point d’observation privilégié. Situé sur les hauteurs du quartier de l’Île, il offre une perspective frontale sur l’ensemble de l’ouvrage. L’accès libre et les tables de pique-nique en font un lieu apprécié des familles.

Depuis les quais du port de Martigues, la vue en contre-plongée révèle l’élégance de la structure. Les reflets du viaduc dans les eaux calmes de l’étang créent des compositions photographiques saisissantes, particulièrement au coucher du soleil.

La route de la Côte Bleue permet d’admirer le viaduc depuis l’ouest. Plusieurs aires de stationnement informelles jalonnent la RD5, offrant des points de vue dégagés sur l’ouvrage et la ville de Martigues en arrière-plan.

Pour une perspective originale, certains visiteurs empruntent les sentiers de randonnée des collines de Châteauneuf-les-Martigues. Depuis ces promontoires, le viaduc apparaît dans son environnement géographique complet, révélant l’ampleur de l’étang de Berre.

Le viaduc de Martigues inspire-t-il la culture et les artistes locaux ?

Le viaduc nourrit l’imaginaire artistique local depuis son inauguration. Les peintres de l’école provençale contemporaine l’intègrent régulièrement dans leurs compositions paysagères, notamment Jean-Claude Quilici et Marie-Thérèse Guibert.

Les photographes professionnels utilisent cet ouvrage comme décor pour des séances de mode ou des reportages industriels. Sa structure géométrique et sa monumentalité offrent un contraste saisissant avec la douceur du paysage méditerranéen environnant.

La chanson populaire provençale s’est également emparée de ce symbole. Le groupe Li Venturié lui consacre une chanson dans l’album « Martigues ma belle » (1985), célébrant ce « pont qui unit les cœurs martégaux ». Cette appropriation culturelle témoigne de l’attachement profond des habitants à leur viaduc.

Chaque année, l’association « Martigues Patrimoine » organise des visites guidées incluant l’histoire de cet ouvrage emblématique, attirant plusieurs centaines de participants curieux de découvrir les secrets de construction et l’impact urbain de ce géant de béton.

Le viaduc de Martigues transcende sa fonction première de liaison routière pour devenir un véritable emblème territorial. Cet ouvrage d’art remarquable illustre parfaitement la capacité de l’ingénierie française à créer des infrastructures à la fois fonctionnelles et esthétiques. Aujourd’hui encore, il continue de faciliter la vie quotidienne de milliers d’usagers tout en inspirant artistes et visiteurs. Son intégration réussie dans le paysage provençal en fait un modèle d’aménagement territorial, témoignant de l’évolution moderne de Martigues vers son destin méditerranéen. Que vous soyez de passage ou résident, ce géant de béton mérite assurément un regard attentif lors de votre découverte de la Côte Bleue.

- Bureau d’études structure à Lyon : comment choisir le bon partenaire pour vos projets - 19 novembre 2025

- Puits d’infiltration eaux pluviales : tout ce que vous devez savoir pour bien choisir - 18 novembre 2025

- Lac du Vieux Emosson : une merveille sauvage entre histoire et panorama - 18 novembre 2025