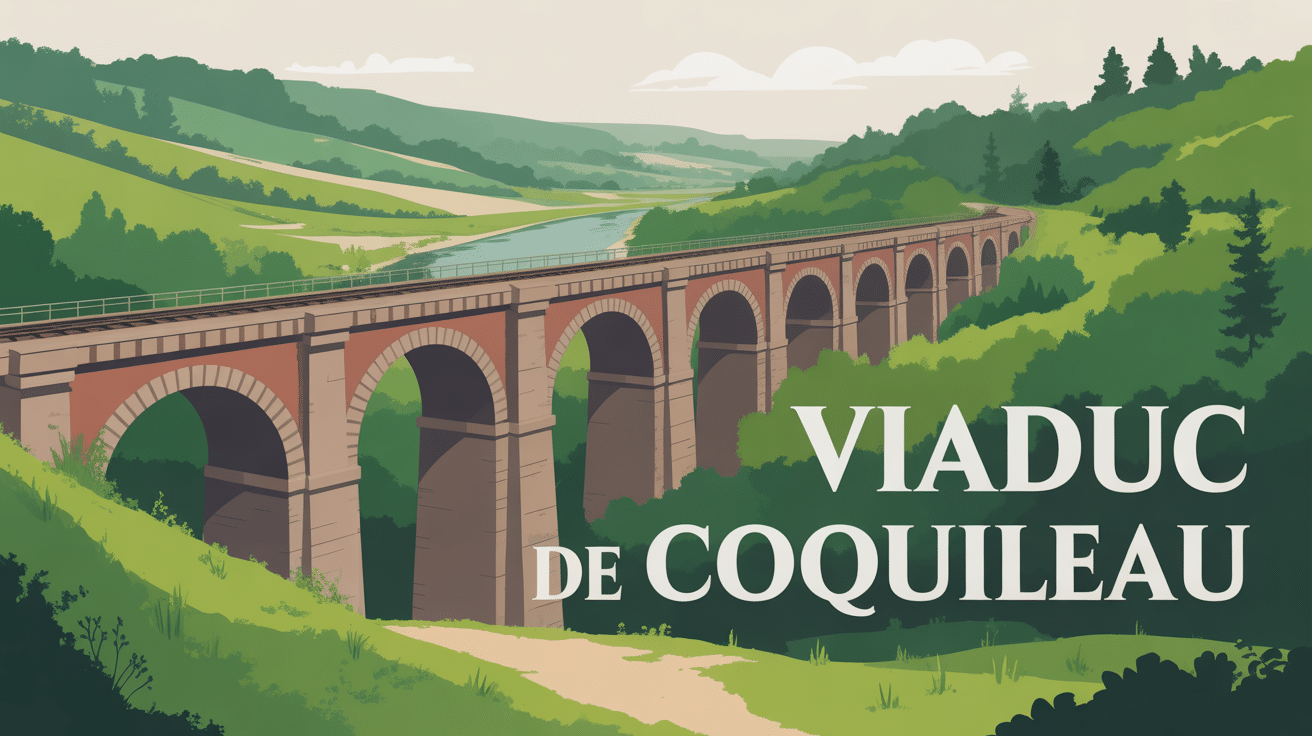

Le viaduc de Coquilleau se dresse majestueusement dans la vallée du Petit Lay, près de Chantonnay en Vendée. Cet ouvrage d’art ferroviaire du XIXe siècle fascine par son architecture élégante et son histoire singulière. Témoin de l’époque où le chemin de fer transformait les paysages ruraux, il continue aujourd’hui d’attirer visiteurs et passionnés du patrimoine grâce à sa reconversion réussie en site de promenade et d’observation.

L’essentiel à connaître sur le viaduc de Coquilleau

Le viaduc de Coquilleau constitue un élément majeur du patrimoine ferroviaire vendéen. Construit pour permettre le franchissement de la vallée du Petit Lay, il témoigne d’une période charnière où l’industrialisation modifiait profondément les territoires ruraux de l’ouest de la France.

Quelle est la situation géographique exacte du viaduc de Coquilleau ?

Situé à proximité de Chantonnay, le viaduc enjambe la vallée du Petit Lay dans un environnement préservé de bocage vendéen. Son implantation stratégique permettait de maintenir une pente acceptable pour la circulation ferroviaire tout en respectant les contraintes topographiques naturelles. Le choix de cet emplacement révèle le savoir-faire des ingénieurs de l’époque qui ont su concilier efficacité technique et intégration paysagère.

Un ouvrage d’art remarquable du patrimoine ferroviaire vendéen

Édifié dans le cadre de la construction de la ligne Cholet – Les Sables-d’Olonne, le viaduc illustre parfaitement l’ambition ferroviaire du Second Empire. Cette ligne, mise en service dans les années 1860, visait à désenclaver la côte vendéenne et faciliter les échanges commerciaux. Le viaduc de Coquilleau représente ainsi un maillon essentiel de cette infrastructure qui a profondément marqué le développement économique régional.

Architecture et caractéristiques techniques du viaduc

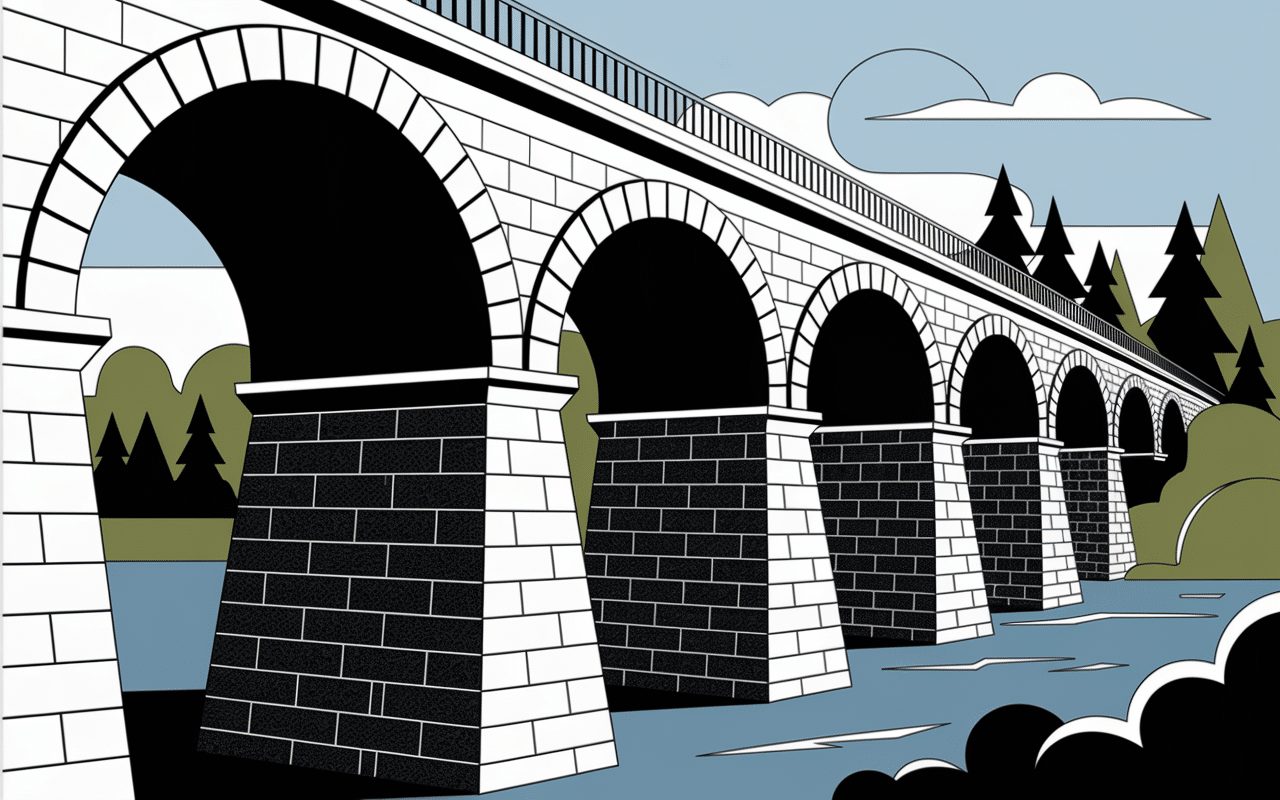

L’architecture du viaduc de Coquilleau combine esthétique et performance technique. Sa conception reflète les standards de l’ingénierie ferroviaire française du XIXe siècle, période d’innovation et de standardisation des ouvrages d’art.

Comment l’architecture en arc du viaduc assure-t-elle sa longévité ?

La structure en arches maçonnées constitue la clé de la durabilité de l’ouvrage. Cette technique éprouvée permet une répartition optimale des charges vers les culées, réduisant les contraintes sur chaque élément. Les arcs en plein cintre offrent une résistance maximale aux efforts de compression tout en présentant une silhouette harmonieuse. Cette conception explique pourquoi le viaduc a traversé plus d’un siècle et demi sans altération majeure de sa structure.

Les dimensions et matériaux qui font la singularité de l’ouvrage

Avec ses 140 mètres de longueur, le viaduc impose une présence remarquable dans le paysage. Ses piles en pierre locale, probablement du granit extrait des carrières vendéennes, témoignent d’un choix de matériaux adapté au contexte géologique régional. L’appareillage soigné des pierres révèle le savoir-faire des tailleurs de pierre de l’époque, créant un équilibre subtil entre robustesse technique et raffinement esthétique.

| Caractéristique | Détail |

|---|---|

| Longueur totale | 140 mètres |

| Matériau principal | Granit local |

| Type de structure | Arches en maçonnerie |

| Époque de construction | Années 1860 |

Récit, anecdotes et évolution du viaduc de Coquilleau

L’histoire du viaduc ne s’arrête pas à sa construction. Son parcours post-ferroviaire illustre parfaitement les enjeux contemporains de préservation du patrimoine industriel et de reconversion des infrastructures abandonnées.

Pourquoi le viaduc de Coquilleau fascine-t-il autant les passionnés du patrimoine ?

Le charme du viaduc réside dans son histoire de renaissance. Abandonné lors de la fermeture de la ligne ferroviaire, il a failli disparaître avant d’être sauvé par la mobilisation d’associations locales et de collectivités territoriales. Cette histoire de sauvetage émut particulièrement les amateurs de patrimoine qui y voient un exemple réussi de préservation participative. Les photographes apprécient particulièrement les jeux d’ombre et de lumière entre ses arches, créant des cadrages spectaculaires selon les saisons.

Des usages actuels qui réinventent le rôle du viaduc

Aujourd’hui, le viaduc s’inscrit dans un circuit de randonnée pédestre qui attire randonneurs et cyclistes en quête d’authenticité. Son panorama sur la vallée du Petit Lay en fait un point d’observation privilégié de la faune et de la flore locales. Cette reconversion touristique douce génère une fréquentation respectueuse qui contribue à la valorisation du territoire sans porter atteinte à l’environnement naturel.

Comment organiser une visite du viaduc de Coquilleau et profiter du site

La découverte du viaduc se mérite et se prépare pour en apprécier pleinement la dimension patrimoniale et paysagère. Quelques conseils pratiques permettent d’optimiser cette expérience.

Quels sont les meilleurs accès et points de vue pour observer le viaduc ?

Plusieurs sentiers balisés permettent d’approcher le viaduc sous différents angles. Le chemin qui longe le Petit Lay offre une perspective en contre-plongée particulièrement saisissante, révélant la hauteur impressionnante des piles. Pour les photographes, les meilleures conditions de lumière se situent en début de matinée ou en fin d’après-midi, lorsque le soleil rasant fait ressortir la texture de la pierre et accentue le relief des arches.

Conseils pour une balade réussie autour du viaduc et de la vallée du Lay

Prévoyez des chaussures de marche adaptées car certains passages peuvent être humides, particulièrement près du cours d’eau. Un appareil photo s’impose tant les perspectives sont variées selon les saisons. La prairie en contrebas du viaduc constitue un spot idéal pour une pause pique-nique, dans un cadre bucolique où il n’est pas rare d’observer hérons, ragondins ou autres habitants discrets de la vallée. Cette immersion dans un patrimoine vivant offre une parenthèse authentique loin de l’agitation urbaine.

Le viaduc de Coquilleau incarne parfaitement la réussite d’une reconversion patrimoniale respectueuse. Ce témoin de l’épopée ferroviaire du XIXe siècle continue de fasciner par son élégance architecturale et son intégration harmonieuse dans un environnement naturel préservé. Sa visite constitue une découverte enrichissante pour tous ceux qui s’intéressent au patrimoine industriel français et aux paysages authentiques de la Vendée.

- Bureau d’études structure à Lyon : comment choisir le bon partenaire pour vos projets - 19 novembre 2025

- Puits d’infiltration eaux pluviales : tout ce que vous devez savoir pour bien choisir - 18 novembre 2025

- Lac du Vieux Emosson : une merveille sauvage entre histoire et panorama - 18 novembre 2025