L’étude géotechnique des sols constitue un passage obligé pour tout projet de construction sérieux. Cette analyse scientifique du terrain révèle les caractéristiques du sol et permet d’adapter les fondations aux spécificités du site. Qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’un immeuble collectif ou d’un bâtiment industriel, cette démarche préventive évite les mauvaises surprises et sécurise votre investissement immobilier.

Pourquoi une étude géotechnique des sols est-elle indispensable avant de construire

Chaque terrain possède des caractéristiques uniques qui influencent directement la conception des fondations. La composition du sol, sa capacité portante et sa sensibilité à l’eau déterminent les solutions techniques à adopter. Sans cette connaissance préalable, impossible de dimensionner correctement les fondations ou de prévoir les systèmes de drainage nécessaires.

L’étude géotechnique permet d’optimiser les coûts de construction en évitant le surdimensionnement des fondations. À l’inverse, elle prévient les économies dangereuses qui pourraient compromettre la stabilité du bâtiment. Cette analyse technique guide les architectes et bureaux d’études dans leurs choix constructifs.

Les principaux risques à anticiper sans analyse géotechnique rigoureuse

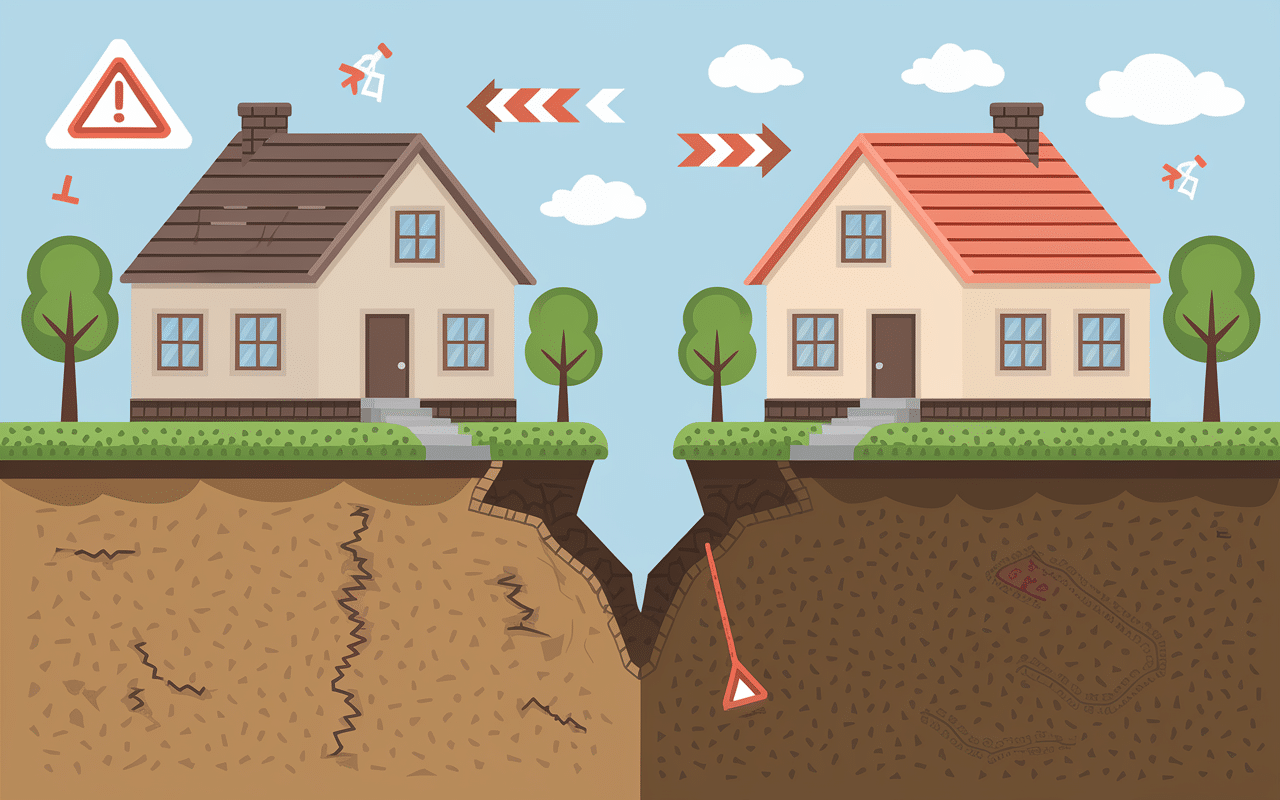

L’absence d’étude de sol expose à plusieurs désordres graves. Les tassements différentiels provoquent des fissures dans les murs porteurs et les cloisons. Ces mouvements du terrain peuvent également entraîner des déformations des ouvertures, rendant portes et fenêtres difficiles à manipuler.

Les sols argileux présentent un risque particulier de retrait-gonflement selon les variations d’humidité. Ce phénomène, amplifié par les épisodes de sécheresse, peut soulever ou faire s’affaisser certaines parties du bâtiment. Les réparations nécessaires atteignent souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros.

La présence d’eau dans le sol peut également causer des infiltrations dans les sous-sols ou provoquer des remontées capillaires. Ces problèmes d’humidité dégradent le confort des occupants et peuvent nécessiter des travaux d’assainissement coûteux.

Que dit la réglementation sur l’étude des sols en amont d’un chantier ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN en 2020, une étude de sol G1 devient obligatoire pour la vente de terrains constructibles dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Cette obligation concerne environ 48% du territoire français métropolitain.

Le vendeur doit fournir cette étude préalable à l’acquéreur, qui devra ensuite commander une étude G2 avant le début des travaux. Cette réglementation vise à réduire le nombre de sinistres liés aux mouvements de terrain, responsables de plus de 5 milliards d’euros de dégâts ces dernières années.

Comment se déroule une étude géotechnique des sols pour votre projet

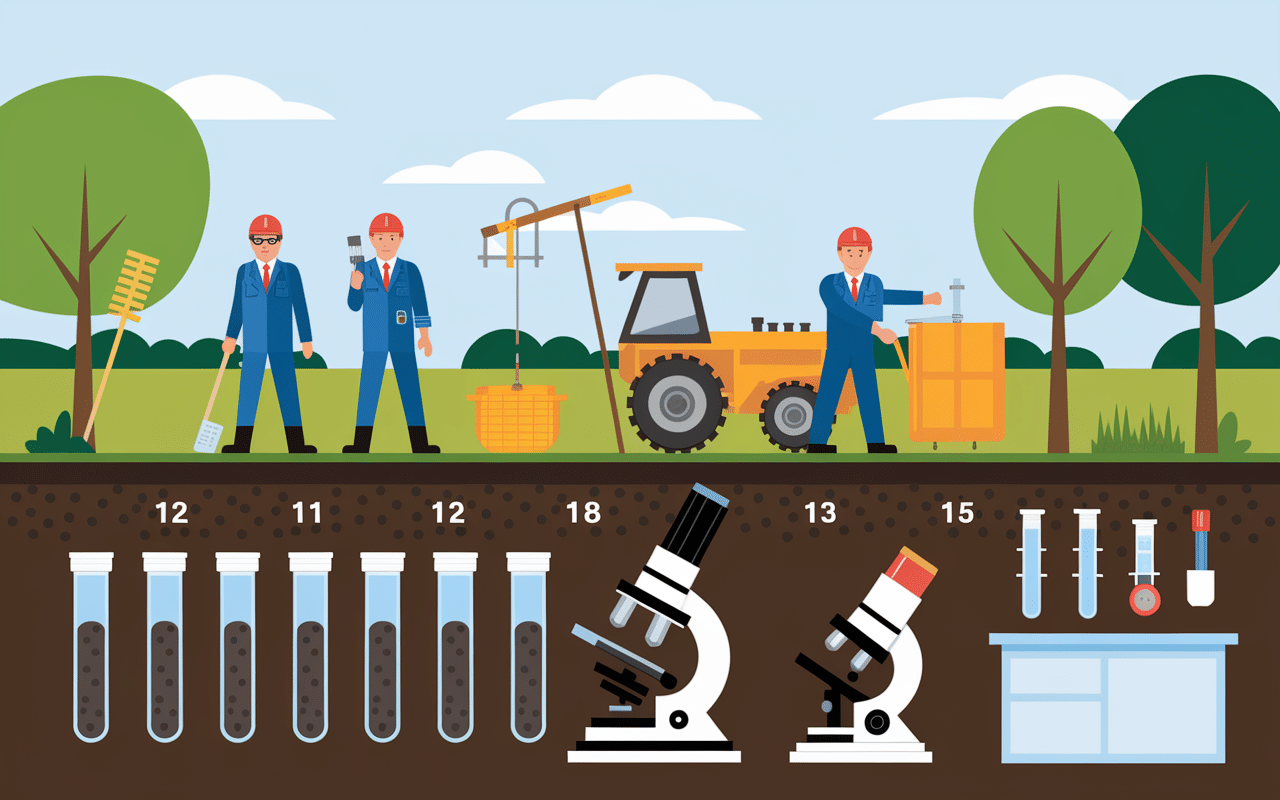

Le processus d’investigation suit une méthodologie rigoureuse définie par les normes professionnelles. Le géotechnicien adapte son approche selon la nature du projet et les caractéristiques apparentes du terrain. Cette démarche scientifique combine observations de terrain, prélèvements et analyses de laboratoire.

Quelles sont les étapes clés d’une investigation géotechnique fiable ?

L’intervention débute par une analyse documentaire approfondie. Le géotechnicien consulte les cartes géologiques, les études de sols voisins et les données hydrogéologiques disponibles. Cette phase préparatoire oriente les investigations de terrain.

Sur site, l’équipe réalise des sondages à la tarière ou au pénétromètre selon la profondeur requise. Ces investigations permettent de caractériser les différentes couches de sol jusqu’au substratum stable. Les prélèvements d’échantillons intacts alimentent ensuite les analyses de laboratoire.

Les essais in-situ complètent cette approche : tests de perméabilité, mesures de densité ou essais de charge selon les besoins. Le laboratoire analyse la granulométrie, la plasticité et la résistance des sols pour définir leurs propriétés mécaniques.

Quels types d’études géotechniques existent selon la norme NF P 94-500 ?

La norme française classe les missions géotechniques en cinq catégories principales, chacune correspondant à un stade précis du projet :

| Mission | Objectif | Phase du projet |

|---|---|---|

| G1 | Étude préliminaire de site | Avant-projet |

| G2 | Étude géotechnique de conception | Projet |

| G3 | Étude et suivi géotechnique d’exécution | Travaux |

| G4 | Supervision géotechnique d’exécution | Travaux |

| G5 | Diagnostic géotechnique | Désordres existants |

La mission G2 conception reste la plus courante pour les projets de construction. Elle définit précisément le type de fondations, leur dimensionnement et les dispositions constructives particulières. Cette étude approfondie sécurise les choix techniques et limite les aléas de chantier.

Comprendre le coût, le délai et l’impact d’une étude de sol sur votre chantier

L’investissement dans une étude géotechnique représente généralement 0,1 à 0,2% du coût total de construction. Cette dépense préventive évite des surcoûts bien plus importants en cas de problèmes de fondations. La planification de cette intervention s’intègre naturellement dans le calendrier de conception du projet.

Quels éléments influencent le tarif d’une étude géotechnique complète ?

La surface du terrain constitue le premier facteur de variation tarifaire. Un terrain de 500 m² nécessite moins de sondages qu’une parcelle de 2000 m². La profondeur d’investigation requise influence également le coût, notamment pour les bâtiments avec sous-sol.

L’accessibilité du site joue un rôle déterminant dans la tarification. Un terrain difficile d’accès pour les engins de forage génère des surcoûts logistiques. De même, la présence de réseaux enterrés ou de constructions existantes complique les investigations.

Pour une maison individuelle standard, comptez entre 1200 et 2500 euros pour une étude G2 complète. Les projets plus complexes ou les terrains difficiles peuvent justifier des tarifs supérieurs. La demande d’analyses complémentaires (chimie des sols, études environnementales) augmente proportionnellement la facture.

L’intervention du géotechnicien : en combien de temps obtenir les résultats ?

Le planning d’une étude géotechnique s’étale généralement sur 3 à 5 semaines selon la complexité du projet. La phase terrain (sondages et essais) nécessite 1 à 2 jours selon l’ampleur des investigations. Les conditions météorologiques peuvent influencer ce délai, notamment en période de gel ou de forte pluie.

Les analyses de laboratoire constituent l’étape la plus longue du processus. Comptez 10 à 15 jours ouvrés pour obtenir les résultats des essais mécaniques et de caractérisation des sols. La rédaction du rapport final et des recommandations techniques demande ensuite 5 à 8 jours supplémentaires.

Choisir un bureau d’études géotechniques fiable pour un projet sécurisé

Le choix du prestataire conditionne la qualité et la fiabilité de l’étude géotechnique. Un bureau d’études expérimenté dispose des équipements adaptés et maîtrise les spécificités géologiques locales. Cette expertise locale s’avère précieuse pour interpréter correctement les résultats d’investigation.

Comment sélectionner le bon prestataire pour réaliser votre étude de sol ?

Privilégiez un bureau d’études disposant de la certification OPQIBI (Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie). Cette reconnaissance garantit le respect des normes professionnelles et la compétence technique des intervenants. L’assurance responsabilité civile professionnelle protège également votre projet en cas d’erreur d’interprétation.

L’expérience du prestataire dans votre région constitue un atout majeur. La connaissance des formations géologiques locales, des spécificités climatiques et des pratiques constructives régionales enrichit la qualité de l’étude. N’hésitez pas à demander des références de projets similaires au vôtre.

Le devis détaillé doit préciser le nombre de sondages prévus, les essais de laboratoire inclus et les délais de livraison. Cette transparence facilite la comparaison entre prestataires et évite les mauvaises surprises tarifaires.

Les conséquences d’une étude de sol négligée ou non adaptée au terrain

Une étude géotechnique insuffisante ou inadaptée expose à des risques financiers majeurs. Les désordres de fondations nécessitent souvent des reprises en sous-œuvre coûteuses, pouvant atteindre 20 à 30% du coût initial de construction. Ces interventions perturbent également le planning de chantier et retardent la livraison.

Les problèmes de fondations compromettent la valeur de revente du bien immobilier. Les acquéreurs potentiels se montrent méfiants face aux signes de tassement ou de fissuration. L’absence d’étude géotechnique préalable complique également les négociations avec les assurances en cas de sinistre.

À l’inverse, une étude de sol de qualité valorise votre patrimoine immobilier. Elle atteste du sérieux de la démarche constructive et rassure les futurs acquéreurs sur la pérennité du bâtiment. Cette documentation technique constitue un atout commercial indéniable.

L’étude géotechnique des sols représente un investissement sécuritaire incontournable pour tout projet de construction. Cette démarche préventive protège votre budget, respecte la réglementation et garantit la pérennité de votre bâtiment. Face aux enjeux financiers et sécuritaires, faire l’impasse sur cette expertise constitue une prise de risque inconsidérée qui peut coûter bien plus cher que l’étude elle-même.

- Bureau d’études structure à Lyon : comment choisir le bon partenaire pour vos projets - 19 novembre 2025

- Puits d’infiltration eaux pluviales : tout ce que vous devez savoir pour bien choisir - 18 novembre 2025

- Lac du Vieux Emosson : une merveille sauvage entre histoire et panorama - 18 novembre 2025