Le barrage d’Assouan figure parmi les ouvrages hydrauliques les plus emblématiques au monde. Situé sur le Nil en Haute-Égypte, ce géant de béton et de roche contrôle les eaux du fleuve mythique depuis plus de cinquante ans. Sa construction a révolutionné l’agriculture égyptienne, fourni de l’électricité à des millions d’habitants et permis de dompter les crues dévastatrices. Mais cette prouesse technique s’accompagne aussi de défis environnementaux et patrimoniaux qui continuent d’alimenter les débats aujourd’hui.

Un ouvrage colossal au service de l’Égypte moderne

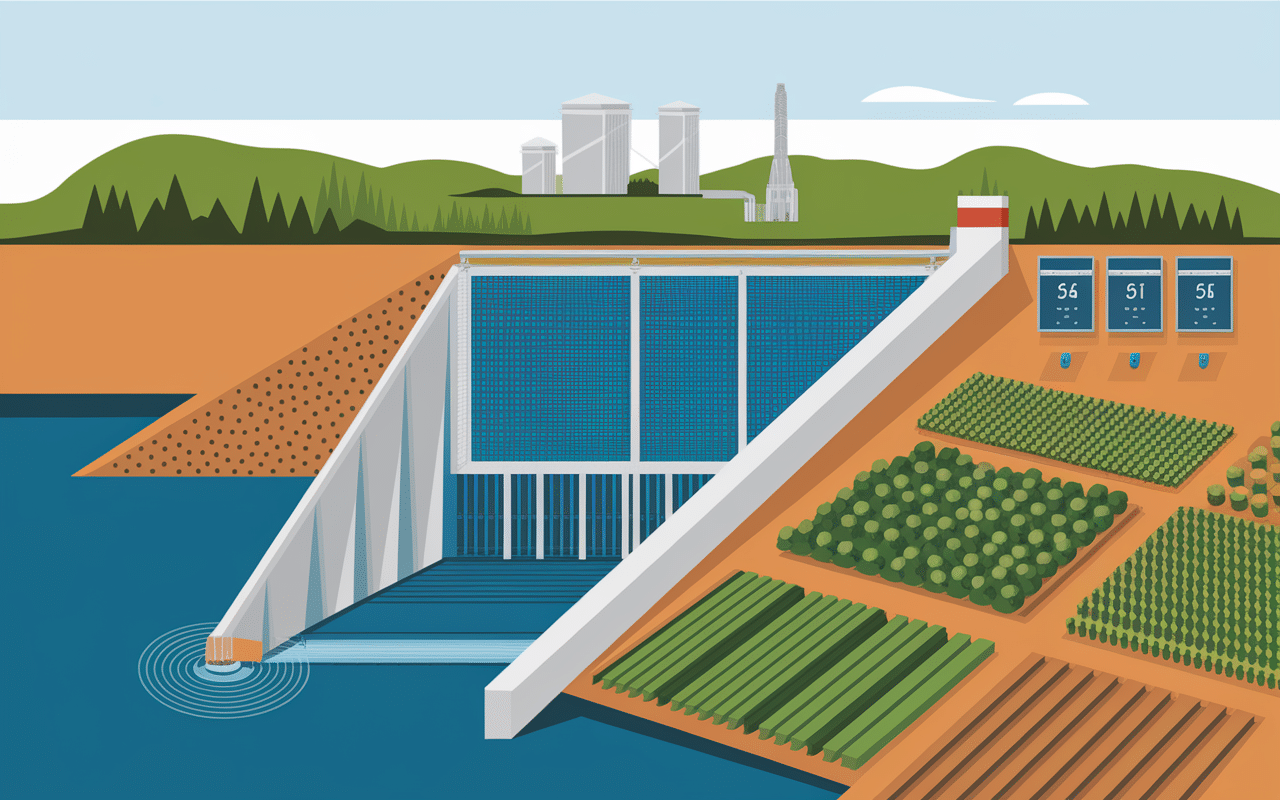

Le barrage d’Assouan s’élève sur 111 mètres de hauteur et s’étend sur 3 830 mètres de longueur. Cette muraille de 43 millions de mètres cubes de matériaux retient les eaux du Nil pour former le lac Nasser, l’un des plus vastes réservoirs artificiels de la planète avec ses 162 milliards de mètres cubes de capacité.

Quelle est la principale utilité du barrage d’Assouan pour l’Égypte actuelle ?

La régulation des crues du Nil constitue la mission première du barrage d’Assouan. Avant sa construction, les inondations annuelles dévastaient régulièrement la vallée, détruisant les récoltes et menaçant les populations. Désormais, le lac Nasser stocke l’eau excédentaire pendant les périodes de crue et la redistribue durant les mois secs.

Cette maîtrise hydraulique permet d’irriguer 1,3 million d’hectares de terres agricoles de façon constante. Les fellahs égyptiens peuvent ainsi pratiquer jusqu’à trois récoltes par an au lieu d’une seule auparavant. La production de coton, de canne à sucre et de céréales a considérablement augmenté, contribuant à nourrir une population qui dépasse aujourd’hui 110 millions d’habitants.

Un rôle clé dans la production d’électricité et l’économie égyptienne

Les douze turbines hydrauliques du barrage d’Assouan génèrent 2 100 mégawatts de puissance électrique. Cette production représente environ 15% des besoins énergétiques nationaux et alimente notamment les grandes agglomérations du Caire et d’Alexandrie. L’électricité bon marché a favorisé l’implantation d’industries lourdes comme la sidérurgie et l’aluminium dans la région d’Assouan.

L’impact économique dépasse largement le secteur énergétique. Le contrôle des eaux a permis l’extension des terres cultivables de 30%, augmentant les revenus agricoles et réduisant la dépendance alimentaire du pays. Le lac Nasser accueille également une industrie de la pêche qui emploie des milliers de personnes.

L’histoire fascinante d’un chantier hors normes

L’aventure du barrage d’Assouan débute en réalité au début du XXe siècle avec la construction d’un premier ouvrage, aujourd’hui appelé le vieux barrage d’Assouan. Inauguré en 1902 par les Britanniques, celui-ci s’avéra rapidement insuffisant face aux besoins croissants du pays.

Les étapes ambitieuses qui ont marqué sa construction

Le projet du Haut barrage d’Assouan prend forme dans les années 1950 sous l’impulsion du président Gamal Abdel Nasser. Les travaux débutent officiellement en 1960 avec l’aide technique et financière de l’Union soviétique, après le retrait du soutien occidental suite à la crise de Suez.

Le chantier mobilise 30 000 ouvriers égyptiens et 2 000 experts soviétiques pendant onze années. Les défis techniques sont colossaux : il faut détourner le Nil, excaver 42 millions de mètres cubes de roches et construire six tunnels de dérivation. L’inauguration a lieu en janvier 1971, marquant l’achèvement d’un projet qui aura coûté l’équivalent de 3 milliards de dollars actuels.

Pourquoi le barrage d’Assouan a-t-il été au cœur de décisions politiques majeures ?

Le barrage d’Assouan symbolise l’indépendance économique de l’Égypte post-coloniale. Pour Nasser, ce projet incarne la capacité du monde arabe à réaliser des ouvrages d’envergure sans dépendre de l’Occident. La coopération avec l’URSS marque un tournant géopolitique majeur au cœur de la guerre froide.

La nationalisation du canal de Suez en 1956, destinée à financer partiellement le barrage, déclenche une crise internationale. Cet épisode renforce la détermination égyptienne à mener le projet à terme avec l’appui soviétique, transformant un ouvrage hydraulique en symbole de fierté nationale.

Les conséquences environnementales et patrimoniales du barrage

Si le barrage d’Assouan a apporté d’indéniables bénéfices, ses impacts environnementaux se révèlent complexes et parfois problématiques. La modification du régime naturel du Nil a créé de nouveaux équilibres écologiques, pas toujours favorables.

Quelles sont les principales répercussions sur l’écosystème du Nil ?

La retenue des limons par le barrage constitue l’effet le plus significatif. Auparavant, les crues annuelles déposaient 100 millions de tonnes de sédiments fertiles dans la vallée du Nil. Cette fertilisation naturelle permettait aux sols de conserver leur richesse depuis des millénaires.

Aujourd’hui, ces limons s’accumulent au fond du lac Nasser, obligeant les agriculteurs à utiliser massivement des engrais chimiques. L’absence de sédiments accélère également l’érosion du delta du Nil, qui recule de plusieurs mètres par an face à la Méditerranée. Certaines espèces de poissons migrateurs ont disparu, tandis que de nouvelles variétés colonisent le lac artificiel.

Sauvetage des temples de Nubie : un défi sans précédent pour l’Unesco

La mise en eau du lac Nasser menaçait de submerger d’exceptionnels monuments de la Nubie antique, notamment les temples d’Abou Simbel construits par Ramsès II. Face à ce péril patrimonial, l’UNESCO lance en 1960 une campagne internationale de sauvetage sans précédent.

L’opération la plus spectaculaire concerne Abou Simbel : les temples sont découpés en 1 036 blocs pesant chacun 20 tonnes, puis remontés sur un site surélevé de 65 mètres. Au total, 22 monuments nubiens sont déplacés ou protégés grâce à la coopération de 50 pays. Cette mobilisation mondiale pose les bases de la protection internationale du patrimoine de l’humanité.

Le barrage d’Assouan, entre fierté nationale et controverses actuelles

Plus de cinquante ans après sa mise en service, le barrage d’Assouan fait l’objet d’évaluations contrastées. Ses bénéfices économiques restent indiscutables, mais de nouveaux défis émergent dans un contexte de changement climatique et de tensions régionales autour de la ressource en eau.

Les défis persistants de l’eau face au changement climatique et à la démographie

L’Égypte doit aujourd’hui gérer une demande en eau croissante avec des ressources limitées. La population a triplé depuis la construction du barrage, tandis que le changement climatique rend les précipitations plus irrégulières dans le bassin du Nil. Le lac Nasser ne peut plus répondre seul aux besoins du pays.

La situation se complique avec les projets hydrauliques des pays en amont, notamment le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil Bleu. Cette concurrence pour l’eau du Nil oblige l’Égypte à repenser sa stratégie hydraulique et à diversifier ses sources d’approvisionnement, notamment par le dessalement de l’eau de mer.

Pourquoi le barrage d’Assouan continue-t-il d’incarner un symbole d’innovation et de controverse ?

Le barrage d’Assouan cristallise les contradictions du développement au XXIe siècle. D’un côté, il a permis à l’Égypte de nourrir sa population et de s’industrialiser. De l’autre, il illustre les limites d’une approche purement technique face aux enjeux environnementaux contemporains.

Ce géant du Nil reste un modèle d’ingénierie hydraulique étudié dans le monde entier. Mais il rappelle aussi l’importance de considérer les impacts à long terme des grands aménagements. Son histoire inspire autant les partisans des infrastructures massives que les défenseurs d’approches plus respectueuses des équilibres naturels.

Le barrage d’Assouan demeure ainsi un symbole ambivalent de la modernité égyptienne : témoin des ambitions nationales du XXe siècle, il incarne aujourd’hui les défis de la gestion durable des ressources face aux pressions démographiques et climatiques du futur.

- Bureau d’études structure à Lyon : comment choisir le bon partenaire pour vos projets - 19 novembre 2025

- Puits d’infiltration eaux pluviales : tout ce que vous devez savoir pour bien choisir - 18 novembre 2025

- Lac du Vieux Emosson : une merveille sauvage entre histoire et panorama - 18 novembre 2025